この記事にはアフィリエイト広告が含まれます

「指折り数えないと分からない!」

「足し算・引き算の考え方が定着しない…」

小学校受験で頻出の数量分野は、入学後の算数力を左右する超重要単元です。

今回は、2児ワーママ deco が実践して効果を感じた

「数の構成を家庭で自然に身につける学習法」

を、具体例とおすすめ教材付きでご紹介します。

数量分野は「四則演算の基礎」

小学校受験で出題される数量の問題は、

一見さまざまな形式に見えても、

実はすべて +(足し算)−(引き算)×(かけ算)÷(わり算) の基礎につながっています。

例:

- ①や②のようにおはじきをいくつか「あわせる」「ちがい」 → 足し算・引き算の基礎

- ③や④のように数の対応やグループ分け問題 → かけ算・わり算の導入

つまり幼児期にこの“数量感覚”をしっかり育てておくと、

小学校に入ってからの算数が驚くほどスムーズになります。

まずは「12までの数」をしっかり定着させる

多くの私立小学校の受験問題は、

「12までの数」を使って構成されています。

まずは「1〜12まで数えられる」「順番に並べられる」「数の大小がわかる」

この3ステップをマスターしましょう。

💡補足:

一部の学校(難関校や附属校)では「20までの数」で出題されることもあるため、

志望校の過去問を確認しておくと安心です。

次のステップ:「数の構成」を覚えるコツ

数が数えられるようになったら、次は「数の構成」の練習です。

たとえば――

「10は4と何?」と聞いて「6!」と即答できる

このように、10を作る組み合わせを瞬時に答えられること。

これが「数の構成」の理解です。

1~12までのすべての数で、

「いくつといくつでできているか」を繰り返し練習することで、

計算スピードが格段に上がり、応用力も身につきます。

遊びながら学べるおすすめ教材

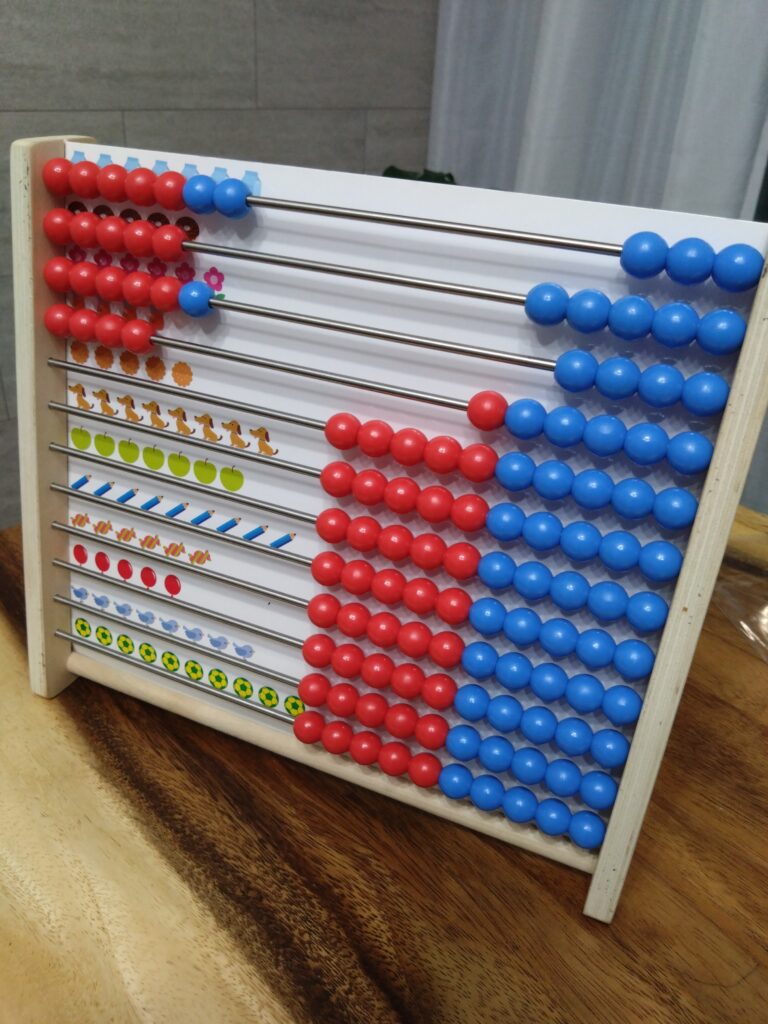

▶ KUMONの《玉そろばん120》

deco家で大ヒットしたのがこちら👇

🧮 KUMON くもんの玉そろばん120

リンク:楽天市場で見る

🌟おすすめポイント

- 1段に10個×12段=120まで数の構成を網羅!

- 5個ずつ赤・青に色分けされており、視覚的に理解しやすい

- 付属の「数シート」で物語風の出題ができる

💡使い方の一例

- 実際に玉を動かして足し引きを見せる

「リンゴを3個持っています。さらに3個買いました。全部で何個?」

→ 玉を動かしながら具体的に見せる - 慣れたら“イメージ計算”に移行

最初の数だけ玉を置き、あとは頭の中で計算 → 最後に答え合わせ - 10の構成練習にも最適

「1と9」「2と8」などを動かしながら対応関係を学べます。

👩🏫 decoのリアル実感

小1の息子は今、小学校で計算カードをしていますが、

幼児期にこの「数の構成」が身についていたおかげで

計算スピードも正確さも群を抜いています。

数量分野が得意になると“算数脳”が育つ!

数量の学習は、小学校受験のためだけの勉強ではありません。

論理的思考・暗算力・数のイメージ力といった「算数脳」を育てる基盤になります。

幼児期から“見て・動かして・考える”練習を積むことで、

入学後の学力差にも大きく影響します。

焦らず、遊びながら楽しく続けていきましょう🌸

🧡おすすめ教材まとめ

| 教材名 | 特徴 | リンク |

|---|---|---|

| くもんの玉そろばん120 | 数の構成・加減算を視覚的に理解できる定番教材 | 楽天市場で見る |

| 七田式ドッツセット | 右脳を使って瞬時に数のイメージをつかむ | 楽天市場で見る |

| ジュニアウォッチャー 数の構成 | 基礎~応用まで幅広い問題を掲載 | 楽天市場で見る |

まとめ:数量分野は「一生モノの学び」

- 「数の構成」を体で覚えることが、受験にも算数にも効く

- 玉そろばんを使えば遊び感覚で理解が進む

- 早い段階で“数の感覚”を身につけると、将来の計算力が段違い!

コメント